個人で音声を投下する人や新規に音声作品を作ろうというサークルが増えてきたので、

背景ノイズをキレイにクリーンアップするコツ的な物を記事にしてみました。

前にも似た記事を書きましたが、余計な文章が多くてクッソ読みづらかったので

今回はアウトライン形式の箇条書きで書いてみました。

ちょっと、長くなりますがご容赦下さい。

誰でも実践できるようにフリーソフトのみを使う前提としています。

(他のツールを使ってる方でもエフェクトの使い方は基本的に同じです。)

色々吟味して組み立てた自分なりの作業手順で書いてみますので、

要領が分からないうちは、以下の記載順序に従ってお手元の音声を弄ってみてください。

●用意するもの

Audacity (インストールは済ませておく)

録音した音声

FLOORFISH.dll (入手、導入手順は後述)

ノイズに立ち向かう根気

●前準備

まずは作業に必要なツールの設定、プラグインの導入を行います。

●VSTプラグインの導入

Audacityにはノイズゲート(後述)が搭載されていないので、フリーのVSTプラグインとして導入します。

●手順

Audacityを終了しておく

以下のURLからVSTプラグインをダウンロード(ページ中央部分に[download]があります)

http://www.digitalfishphones.com/main.php?item=2&subItem=5 ダウンロードした圧縮ファイルを解凍して、中の"FLOORFISH.dll"だけを「Audacityのプラグインフォルダ」に格納

※Windows7 64bit環境だと以下の場所になります。

C:\Program Files (x86)\Audacity\Plug-Ins

Audacityを起動すると、プラグインをロードするか聞かれるのでOKを選択

ツールバーに[エフェクト→FLOORFISH de-esser...]が増えているのを確認

●ショートカットキーの設定

[ノイズ除去]と[FLOORFISH de-esser...]のエフェクトは繰り返し使用するので、

すぐ呼び出せるようにショートカットキーを登録しておきます。

●手順

ツールバーから[編集→設定→キーボード]と選択

右上のテキストボックスに"ノイズの除去"と入力

フィルタリングされたツリーから"ノイズの除去..."を選択

下のテキストボックスで"Ctrl+N"のキー組み合わせを入力

[設定]を選択するとダイアログが表示されるが、そのまま[OK]を選択

同じ要領で導入した"FLOORFISH de-esser..."にも"Ctrl+M"を登録します

※この記事はNとMのキー組み合わせを前提に書いてます。

使うキー組み合わせはNとMでなくても別に良いです。

繰り返し使うことになるので、押しやすい組み合わせにして下さい。

●DCオフセットの補正

パソコンで音声を録音する際に周囲の電気的影響により音声入力に直流の電圧が掛かり、

録音音声の波形の中心位置がズレてしまう事があります。

このズレが「サー」「ブーン⊂二二二( ^ω^)二⊃」と言ったノイズになりますので、

ズレを修正して、波形が中心に来るように補正します。

●手順

ツールバーから[エフェクト→正規化...]と選択

ダイアログの[最大振幅を正規化します]のチェックを外す

(後述の「音量の正規化」と分けて説明するため、ここではあえてチェックを外します)

[OK]を選択

波形のズレが補正されている事を確認

●音量の正規化

機器や環境によってマイクに入力される音量は異なりますので、

トラック内の最大音量の箇所が音割れしない程度にトラック全体の音量を上げます。

複数トラックある場合は1つのトラックにまとめてから正規化すると良いです。

(トラックごとに行うと、ベースの読み上げ声の音量が異なるトラックが出来上がってしまいます)

●手順

ツールバーから[エフェクト→正規化...]と選択

今度はダイアログの[最大振幅を正規化します]のチェックを入れる

[OK]を選択

波形が増幅されているのを確認

●音声データの退避

通常の読み上げ声とは音量が大きく異なる範囲は、このタイミングでコピーを作成して退避しておきます。

(各種効果音やチュパ音、囁き声、喘ぎ声など)

読み上げ声とは音量の差がありすぎるので、そのままノイズ除去に掛けてしまうと、

残しておきたい音声までノイズと解釈されて、除去されてしまう可能性があるためです。

音量が異なると、各種エフェクトの最適な設定値も変わるので、個別に処理する必要があります。

●手順

コピーしたい範囲を選択

ツールバーから[ファイル→選択したオーディオの書き出し]と選択

分かりやすい名前をつけて保存

●背景ノイズを「ノイズの除去」で処理

Audacityの「ノイズの除去」エフェクトで背景ノイズを除去します。

●ステップ1

背景ノイズのプロファイルを採取します。

プロファイルは2秒程度の長さがあり、確実に背景ノイズだけが含まれている状態にして下さい。

プロファイルが短すぎたり、背景ノイズ以外の音が含まれていると、声の成分をノイズと誤解釈して削ってしまいます。

声の成分を削ってしまうと声がこもったり、変質してしまうので要注意です。

●手順

背景ノイズの範囲を選択

[Ctrl+N]でノイズ除去のダイアログを起動

ダイアログの[ノイズプロファイルの取得]を選択

●ステップ2

採取したプロファイルを用いてノイズ除去を行います。

「Noise reduction」「Sensitivity」どちらの設定値も、高すぎると声にまで影響を与えてしまいます。

取りきれないノイズは後でなんとでもなりますが、変わってしまった声質はほぼ取り戻せません。

ここでは声の品質を傷付けてしまわない事を優先して下さい。

●手順

[Ctrl+N]でノイズ除去のダイアログを起動

まずは「Sensitivity(ノイズ除去の感度)」に"5"、「Noise reduction(削る音量)」に"30"を設定

『[プレビュー]を選択して音声を確認

→声がこもったり、変質してたら「Sensitivity」を下げる。ノイズにあまり変化が無かったら「Sensitivity」を上げる。

→(最初に戻る)』

の操作を繰り返して「声質が変わらない範囲で、なるべくノイズが小さくなる」という設定値を探す

最適な設定値が見つかったら、[適用]を選択

他に目立つノイズが残っていないか確認

Sensitivityの設定値が安定してきてもノイズの減りが少ないようであれば、Noise reductionを少しずつ上げて下さい。

それでも変化がなければ、プロファイルを再採取してノイズ除去を重ねがけするのも手です。

プロファイルでのノイズ除去はノイズをピンポイントで除去できますが、完全な無音にすることはできません。

背景にわずかに「キュルキュル」などのノイズが残る状態にまでなればOKです。

このノイズは次のノイズゲートで完全に除去します。

●背景ノイズを「FLOORFISH de-esser...」で処理

ノイズゲートとは、一定の音量以下の音をカットするエフェクトです。

ただ単にカットしてしまうと、音がブツ切れに聞こえてしまうので、

併せてカットした部分にフェードイン・フェードアウトをかけることもできます。

このエフェクトを使って、わずかに残ったノイズをカットします。

●ステップ1

まずはノイズを構成する周波数の分布を確認します。

ノイズゲートには処理対象とする周波数を指定できる機能があるので、

ノイズの周波数を指定すれば、より効果的にノイズをカット出来ます。

●手順

背景ノイズの範囲を選択

ツールバーから[解析→スペクトラム表示]と選択

選択範囲(背景ノイズ)の周波数の分布がグラフで表示される(左右が周波数、上下が音量です)

カーソルを近づけると下の方に、グラフの山なりごとにピークの周波数が表示される

大体でいいので、一番高いと思う山なりのピーク周波数を確認

●ステップ2

確認したノイズの周波数を指定してノイズゲートを適用します。

●手順

トラックの左の余白をクリックしてトラック全体を選択

[Ctrl+M]でFLOORFISH de-esserのダイアログを起動

(小難しいそうな表示が出てきますが、今回使う設定値は後述します。他は弄らないで下さい)

左下の再生ボタンでプレビューを再生

「detect_freq(対象となる周波数)」をステップ1で調べた周波数に設定

(プラグイン側の数値の表記がけっこう曖昧なので、ここも大体でいいです。

初期値の"1.5k"という表記は1500Hzに相当します)

各セリフの声の合間の部分をよく聞き取る

背景ノイズが聞こえたら「expansion(カットする音量のしきい値)」を右に回す

声に変質が生じたら「expansion(カットする音量のしきい値)」を左に回す

ノイズだけが無くなる最適な位置を見つける

(右いっぱいに回してもノイズが残る場合は、その範囲をプロファイルに「ノイズの除去」をかけ直して下さい)

各セリフの声の始まりの部分をよく聞き取る

声の始まりが小さいように感じたら「attack(音のフェードインにかける時間)」を左に回す

声の始まりが途切れているように感じたら「attack」を右に回す

声の始まりが自然に聞こえる最適な位置を見つける

各セリフの声の終わりの部分をよく聞き取る

声の終わりにノイズが混ざるなら「release(音のフェードアウトにかける時間)」を左に回す

声の終わりが途切れるように感じたら「release」を右に回す

声の終わりが自然に聞こえ、ノイズが目立たない最適な位置を見つける

各種最適な設定値が見つかったら、[適用]を選択

他に目立つノイズが残っていないか、声が不自然な箇所がないか確認

これでかなりの背景ノイズが目立たなくなると思います。

あとは局所的なノイズを手動でカットすれば、綺麗な音声の出来上がりです。

- 2015/07/11(土) 12:26:44|

- 雑記

-

| トラックバック:0

-

| コメント:2

遅すぎる新年挨拶となりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。

さらみ@Man'sDreamです。

最近、筆の進みが遅いですが一応活動しています。

年末年始休みを使って、2014年中のリリースを目指してたのですが、

色々トラブルや用事が重なってまとまった時間がとれてません。

楽しみにしている方には申し訳ありません m(_ _)m

(皆さんも インフルエンザ や アポなし自室突撃してくる甥姪っ子 には十分ご注意下さい ^q^)

次回作については鋭意執筆中です。

実は ClassDispatcher 2 なるものを作っています。

(実際の作品タイトルは違う名前になるかもです)

同作のアダルトパートは「短い単語を組み合わせる」という

特別な構成にしていたので、カスタマイズが出来る利点はあるのですが、

一風変わったイメージ誘導なので、取っ付きづらい人が居たのも事実です。

(シナリオレシピ公募の企画に至ってはカスリもしませんでした… 一応記事残してますが)

今回はClassDispatcherの「機械化」までを導入済みの前提で、

普通の催眠音声と同じように、堅実にアダルトパートを広げていけば、

それでもサマになる作品になるのでないか、という目論見です。

過去の音声作品の資産(導入部分など)を流用して新しい物を作る、

というのは当ブログでは初めての試みなので、実験的な意味もあります。

ClassDispatcherの流れは汲みつつも、別の作品という位置づけになります。

スイッチ音を使った導入部分は好評だったのであまり手を加えず、

アダルトパートを一新して、別の声優さんで収録し直します。

アダルトパートの内容はニプファ、全身責め、強制セルフ、などを予定しています。

(パートタイトルも runUnitTest とか runJoinTest とかにしてます…

実は真っ先にこれが決まったというのはここだけの話(笑))

リリース時期については明言できないのですが、

少なくとも yanhさんや他の製作者さん のリリース時期と被らないように

調整することになると思います。

今しばらくお待ちください m(_ _)m

- 2015/03/08(日) 03:18:57|

- 雑記

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

唐突ですが、連絡とお詫びです。

女性向けの企画、もう少し時間が掛かりそうです。

えーっ、と思われた方がいればゴメンナサイ(´・ω・`)

スクリプト自体はまぁなんとかなってるんですが、諸事情で停滞気味なのです。

Man'sDream外のサークルさんの企画として練っているものなので、

企画主さんの都合も考慮しないとお話にならないので、、、

短いスパンの滞りなら秘密裏に突っ切ってしまおうと思ったのですが、

思った以上に時間を頂く事になるかもしれないため、悩んだ挙句、正直の連絡させて頂いた次第です。

代わりに、Man'sDreamとして音声化予定の企画は先に進めようかなと思っています。

~~~

今書いてるMan'sDreamの企画は以下な感じです。

前の近状報告の記事とちょっと内容変わってますが、多めに見てください。

①グチョドロ触手モノ(タイトル未定)

テーマは「非日常」「パラレルワールド」

Twitterでたまに書いてますが、『触手服』なるものを本気でやろうとしてます。

普通の触手とは違う「身に付けるように寄生され、延々と肉ヒダと粘液で嬲られて、陵辱される」

ようなものを考えています。

その時の勢いに任せて大量にプロットを書いたので、方向性が大体決まりました。

アダルトパートのシチュががけっこう変態チックなので、今のところ男性向けしか考えてません。

うん、プロットの段階でかなりエロいんだけど、、、

変態シチュのプロットの存在感が大きすぎて、催眠成分がよく見えないっ!

(というか元々ないような気がしてr)

シナリオ本意でエロを書くとこうゆう事がよく起きます。

管理人も男の子なので、仕方ないね。

催眠臭さは②でやろうと思っているので、こっちはある程度このままでいきたいと思います。

下手にテクニカルな事に挑戦して、エロスが失われるのがイヤなので。

②Tran(s&ce)Jenic

テーマは「遺伝子操作」。

「シチュ反転」というアプローチを取り入れて、かなり新しい事をする予定です。

プロットをひと通り書いて文章書き始めてたのですが、女性向けに対応する事を思いついて、

土台のプロットを切り崩して、文章を練りなおしています。

で、その途中にふとしたきっかえで異種モノ熱が再沸騰して、メイン進行が①に心変わりにました。

まぁ、ここらへん気まぐれですが、その時のモチベーションが創作の資本なので、ご勘弁下さい。 orz

- 2011/08/19(金) 20:32:33|

- 雑記

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0

たまーに音声の編集どうやってるの?とメールやメッセで尋ねられたり、

知り合いがノイズ取りで泣いてる話しを聴いたので、

管理人のノイズ取りのやり方を書いてみようかな、と行き当たりばったりに思いつきました。

作品全く関係なくて、完全に管理人のオナニーもとい自己満足ですので、興味ない方はスルーしてやって下さい。

企画以外でブログ更新する機会ないので、ちょっと寂しいだけなんです。

<<前書き>>

音声コンテンツで自分で音声を録ったり、声優さんから貰った音声を編集したいという人向けの記事です。

ハード面でのノイズ対策というのは良いマイクを揃えたり、サウンドカードを導入したり、防音室にしたりと

かなりお金が掛かります。しかし、近年ではソフト面でノイズ対策として使える手段が(安価、あるいはフリー)でも使う事ができるため、楽をするためには使い方だけでも知っておいて損はないと思いますので。

(もちろん、ハード面や環境での対策ができるのが一番なのですが)

今後、似たような問題にぶち当たる人が参考にできればいい、程度の物と考えてください。

この記事のおける記載はプロの仕事のオペレーションでもなんでもありません。

むしろ、もっと効率の良い方法があれば教えて頂きたいくらいです。(/ω・\)チラッ

<<前提>>

無料で導入できるAudacityをベースに解説します。

同種のエフェクタを使える環境であればなんでも良いですが、

AudacityならUIが初心者にも分かやすく、音声を編集する上でひと通りの機能が揃っています。

ビギナーの方はこれを使ってみてください。

ファイルの読み込みや日本語化などは記事の主旨から外れるので割愛します。

詳しくはグーグル先生に!

ここでは録音したwavファイルをAudacityに読み込んだ所から解説します。

<<工程>>

管理人は以下の工程に沿って音声を編集してます。

解説も以下の流れに沿ってやっていきませう。

①下ごしらえ

①-①DCオフセット調整

①-②ノーマライズ(正規化)

②ノイズ取り

②-①ノイズの混入の仕方を確認する

②-②定常ノイズのみの除去

②-③定常ノイズ+局所ノイズの除去

②-④定常ノイズ+収録音声の除去

②-⑤定常ノイズ+局所ノイズ+収録音声の除去

③リテイクの切り出し

④通し聞きして確認

=====

①下ごしらえ

①-①DCオフセット調整

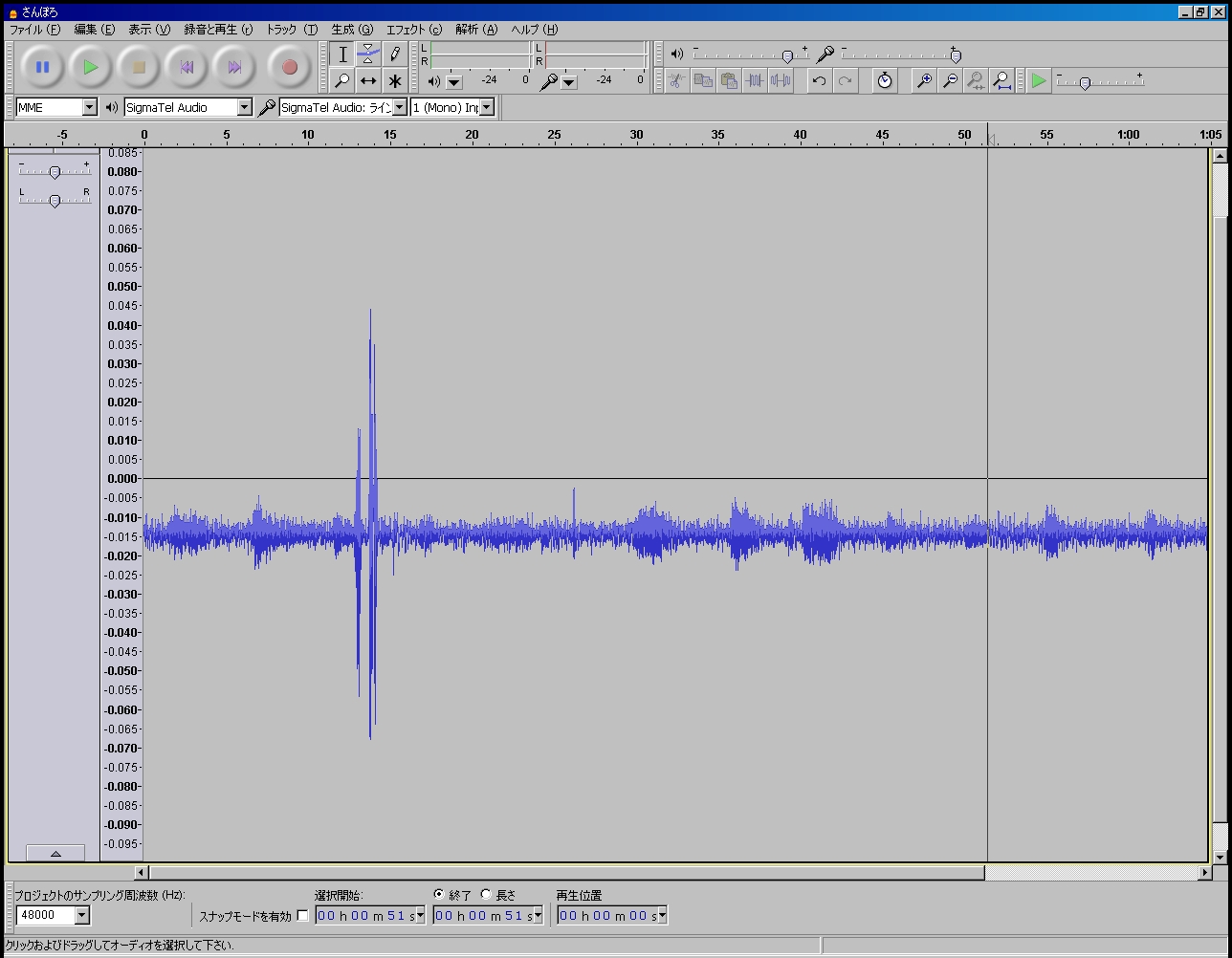

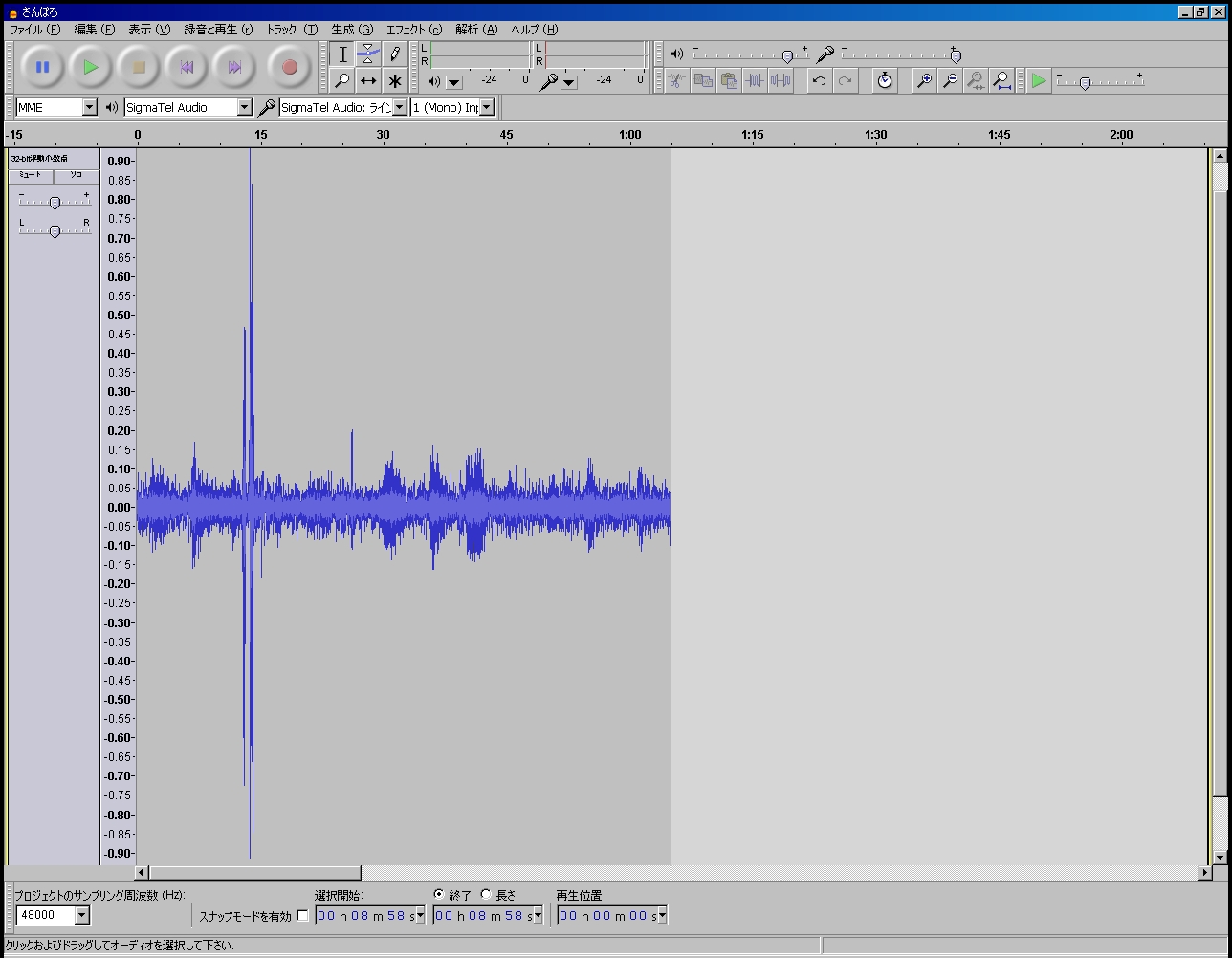

適当なサンプルのwavファイルをAudacityに読み込んでみました。

これは過去の音声作品の声優さんから受領した音声データで、

管理人は「無加工で欲しい」といっているので、録音してwavとして保存した生音声です。

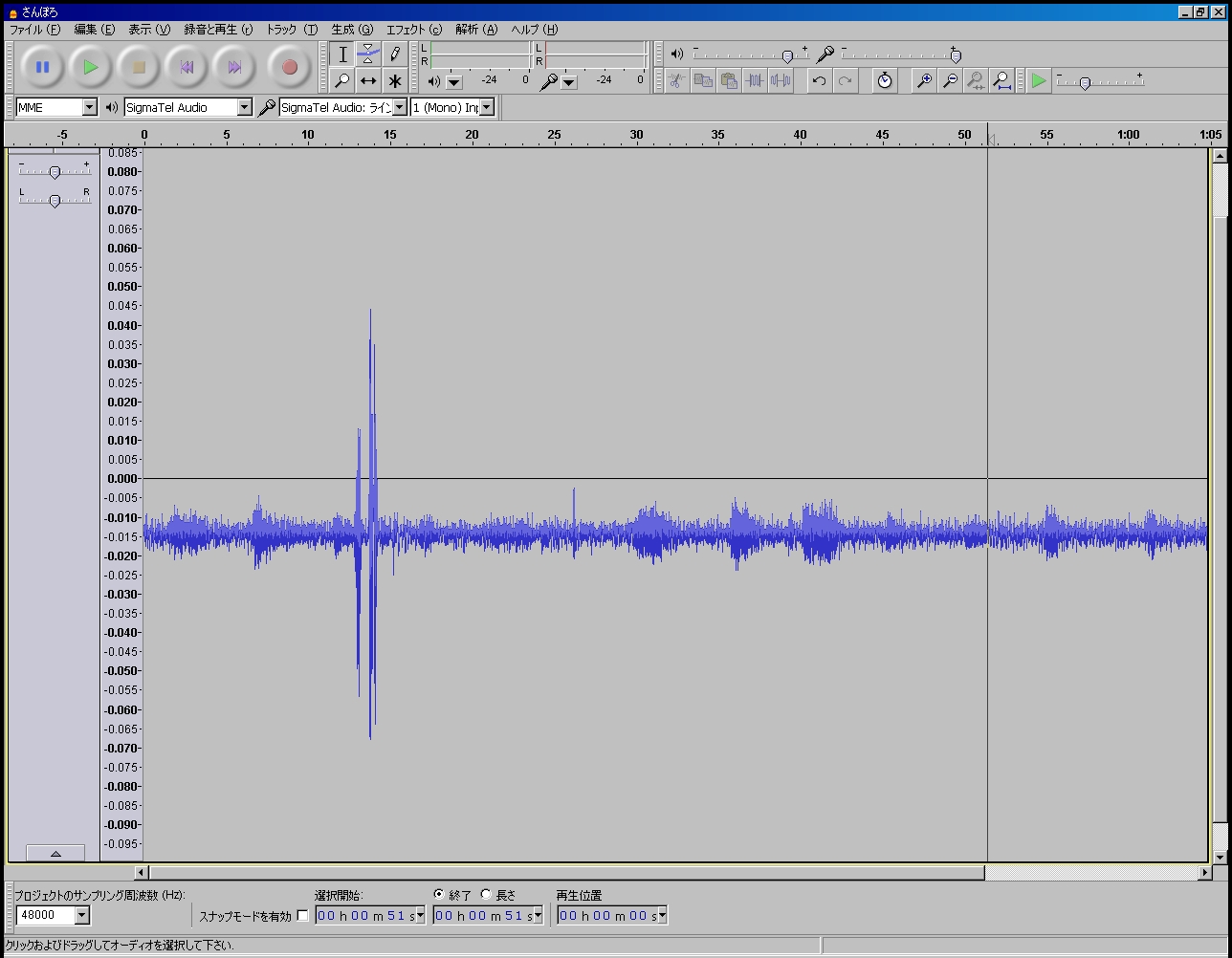

この音声を縦軸に拡大してみたのが以下の図です。

PCの前の皆様はお手元に録音したてのwavなんかがあれば読み込んでみて下さい。

中心の軸(0の高さ)から波形の位置が下方向にズレているのがお分かりでしょうか?

このズレは実際に音を再生した際に背景にサーッというノイズになってしまいます。

これは録音に使うマイクやハードによっては直流ノイズが混入するためです。

これはハード的な問題に起因する場合が多く、説明がめんどいので詳しくは"DCオフセット"でググッて下さい orz

このズレを解消する作業が「DCオフセット調整」です。

エディタによっては「ノーマライザ」「正規化」と表現したエフェクタで提供されている場合もあります。

正確には別物なのでここでは分けて解説します。

・Audacityの「エフェクト」→「正規化」を選択する

・「どんなDCオフセットも削除します」チェック付ける

・「最大振幅を正規化します」のチェックを外す

・「OK」を選択

エディタが波形の平均値からズレ幅を算出して、ズレを補正してくれます。

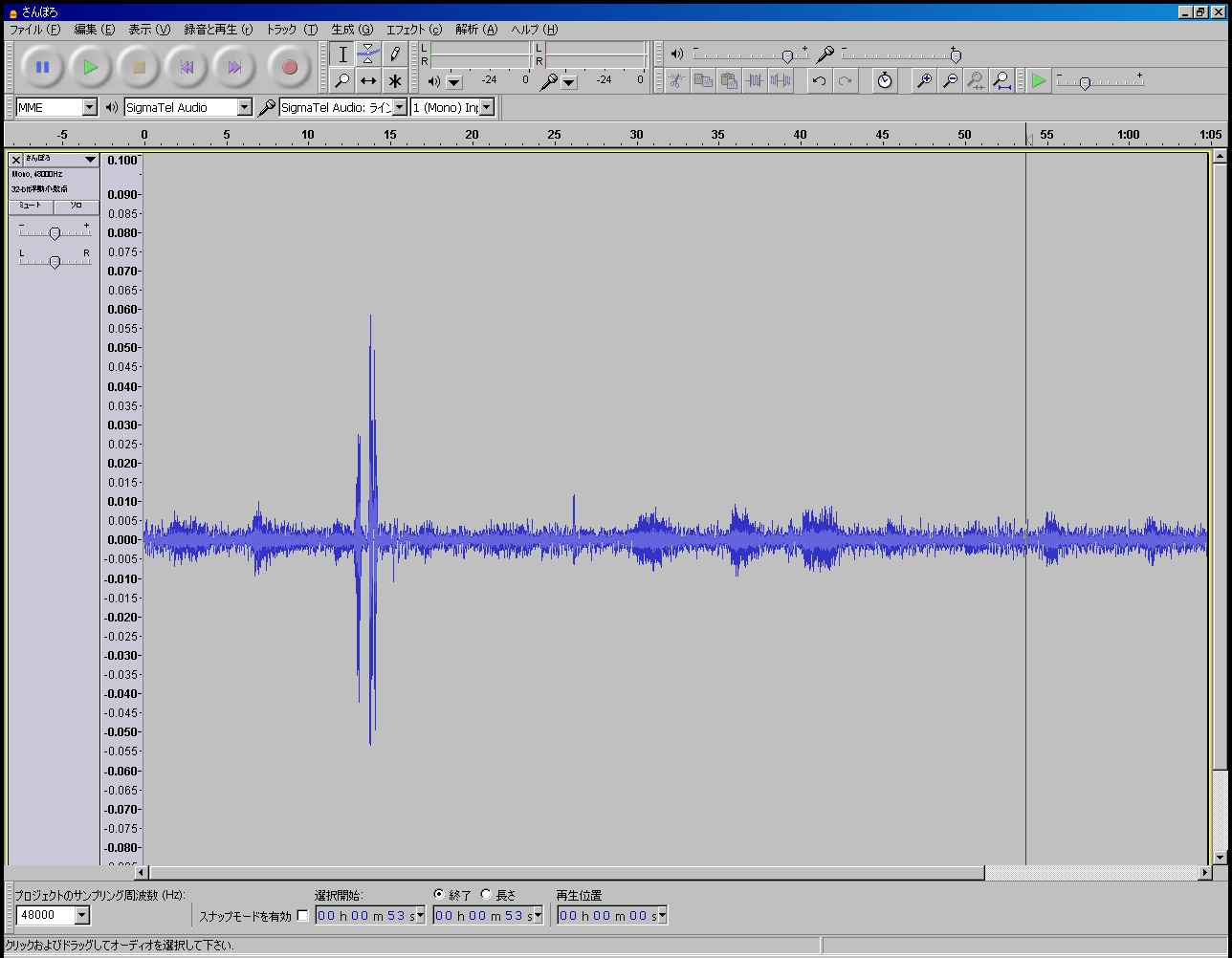

綺麗に中心に寄りましたね。

これで再生した時の背景のノイズがかなりマシになった筈です。

お手元のwavでも再生して試してみて下さい。

=====

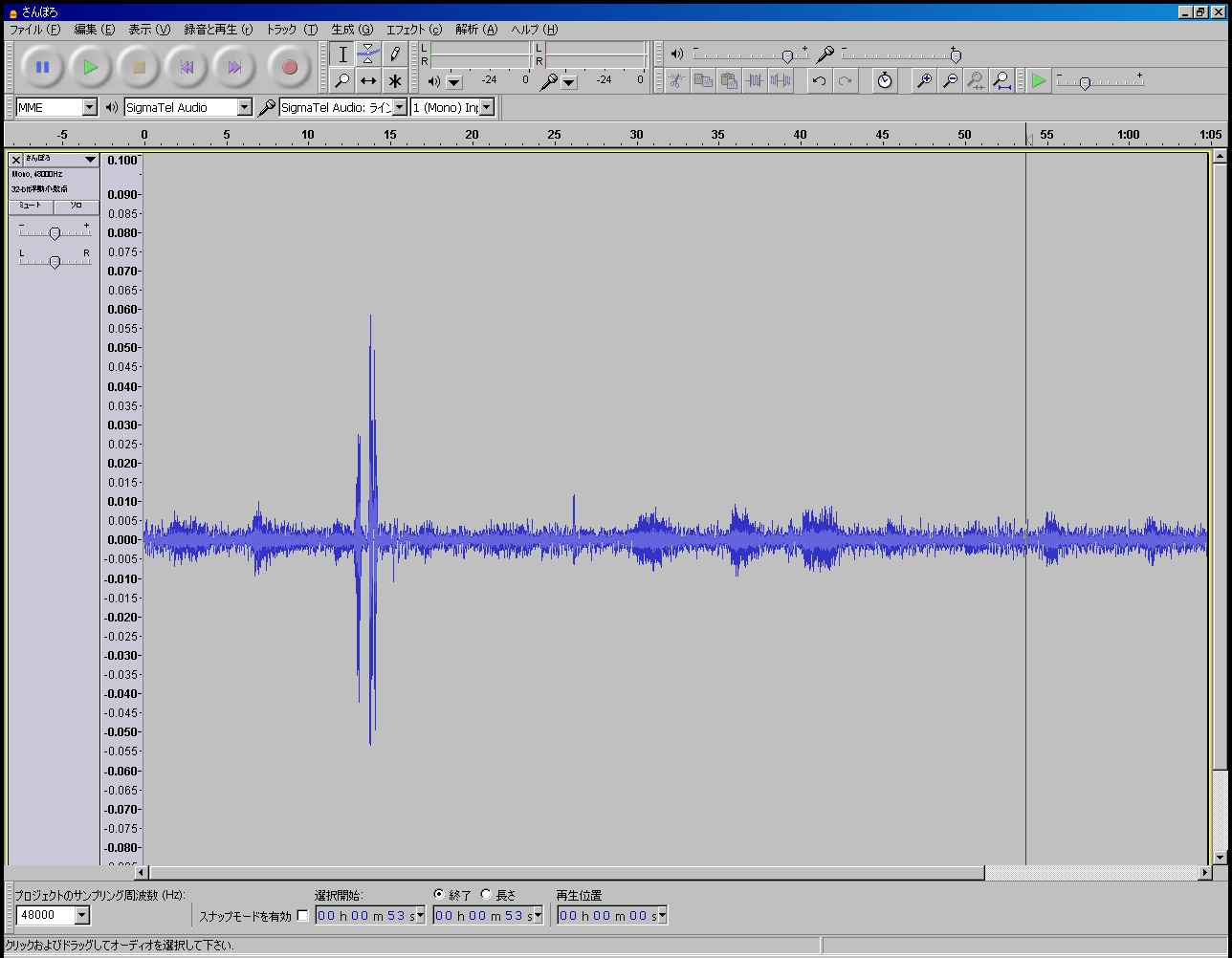

①-②ノーマライズ(正規化)

次にノーマライズです。

これは簡単にいうと「音のピーク(一番大きい音の箇所)を検出し、その音が割れない範囲で全体の音量を

最大にする」というエフェクタです。

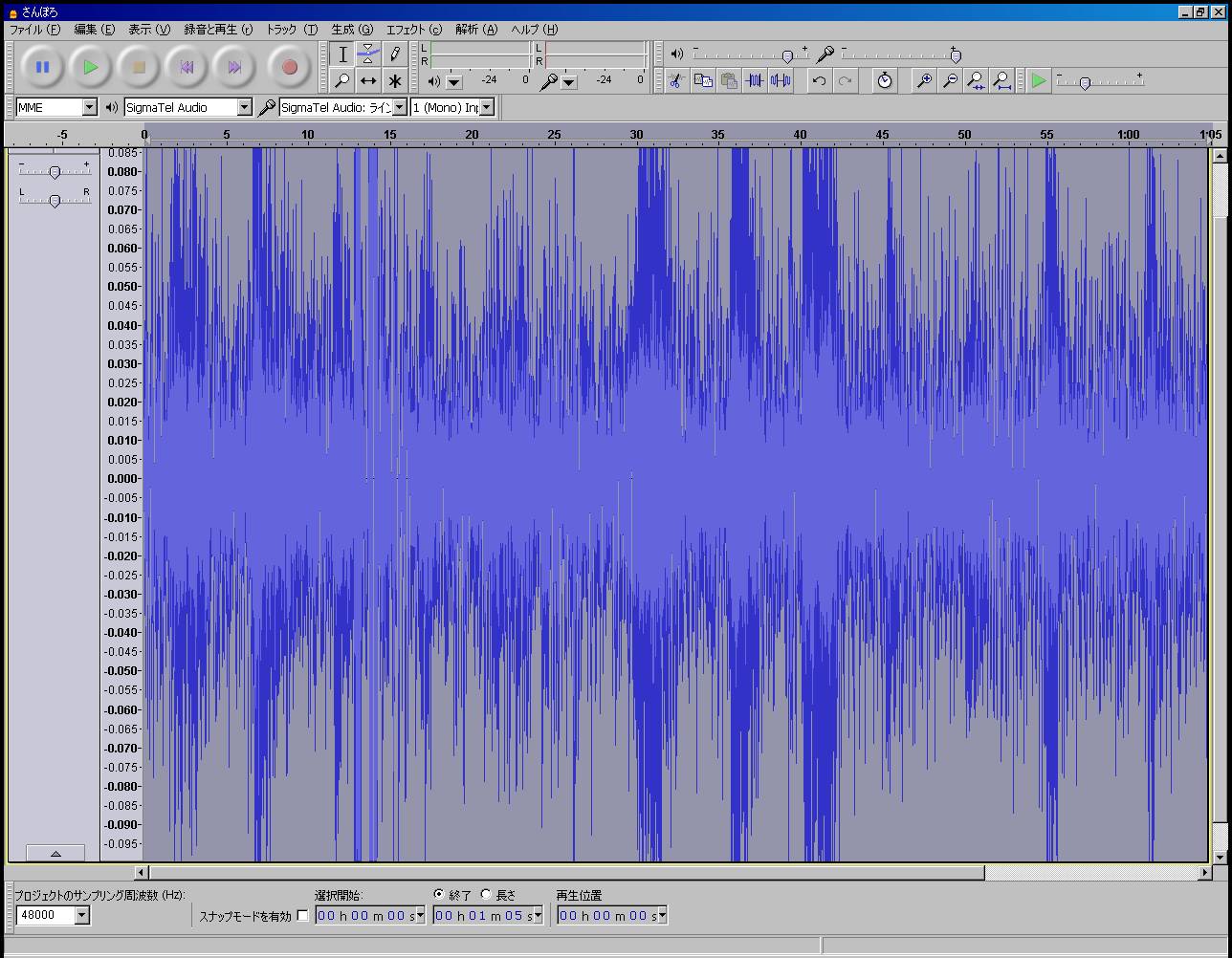

録音された音声はマイクに対する入力レベルが低いと、実際のwavファイルの音量も低いままです。

これを大きくして聞き取りやすくします。

・Audacityの「エフェクト」→「正規化」を選択

・「どんなDCオフセットも削除します」チェック外す

・「最大振幅を正規化します」のチェックを付ける

・「OK」を選択

エディタが波形の縦幅が伸びました。

実際に再生してみると音自体が大きくなっているのも分かると思います。

波形全体を見てみると、音のピークがちゃんと範囲に収まっているのも分かります。

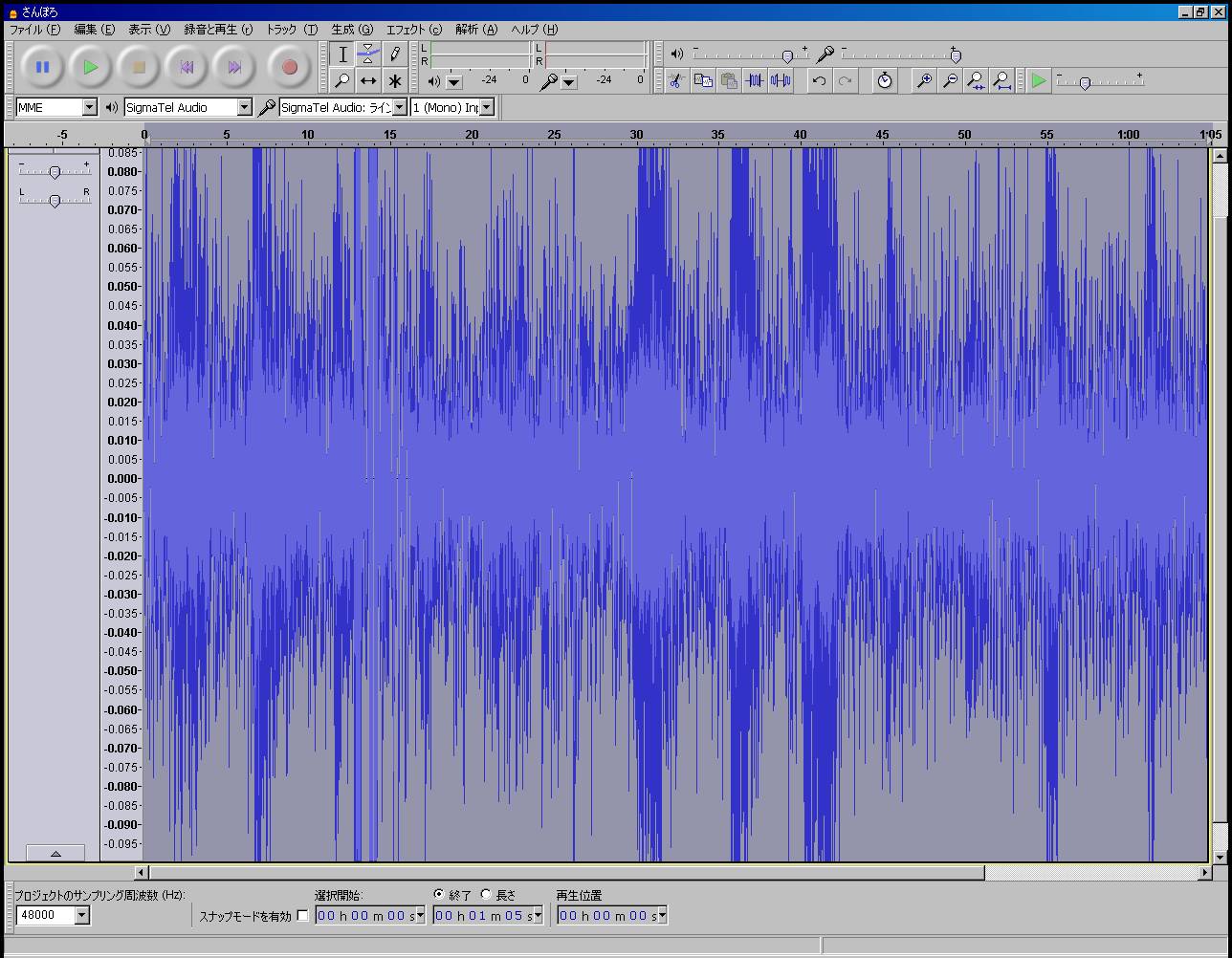

!wavファイルを複数に分割して収録した場合は注意が必要です。

分割したwavファイルを個別にノーマライズすると、各wavファイルに含まれるピークの音量が異なるので、

ベースの音量が異なるファイルが出来上がってしまいます。

ノーマライズを掛ける際はカットペーストで1つのwavファイルに結合してから行って下さい。

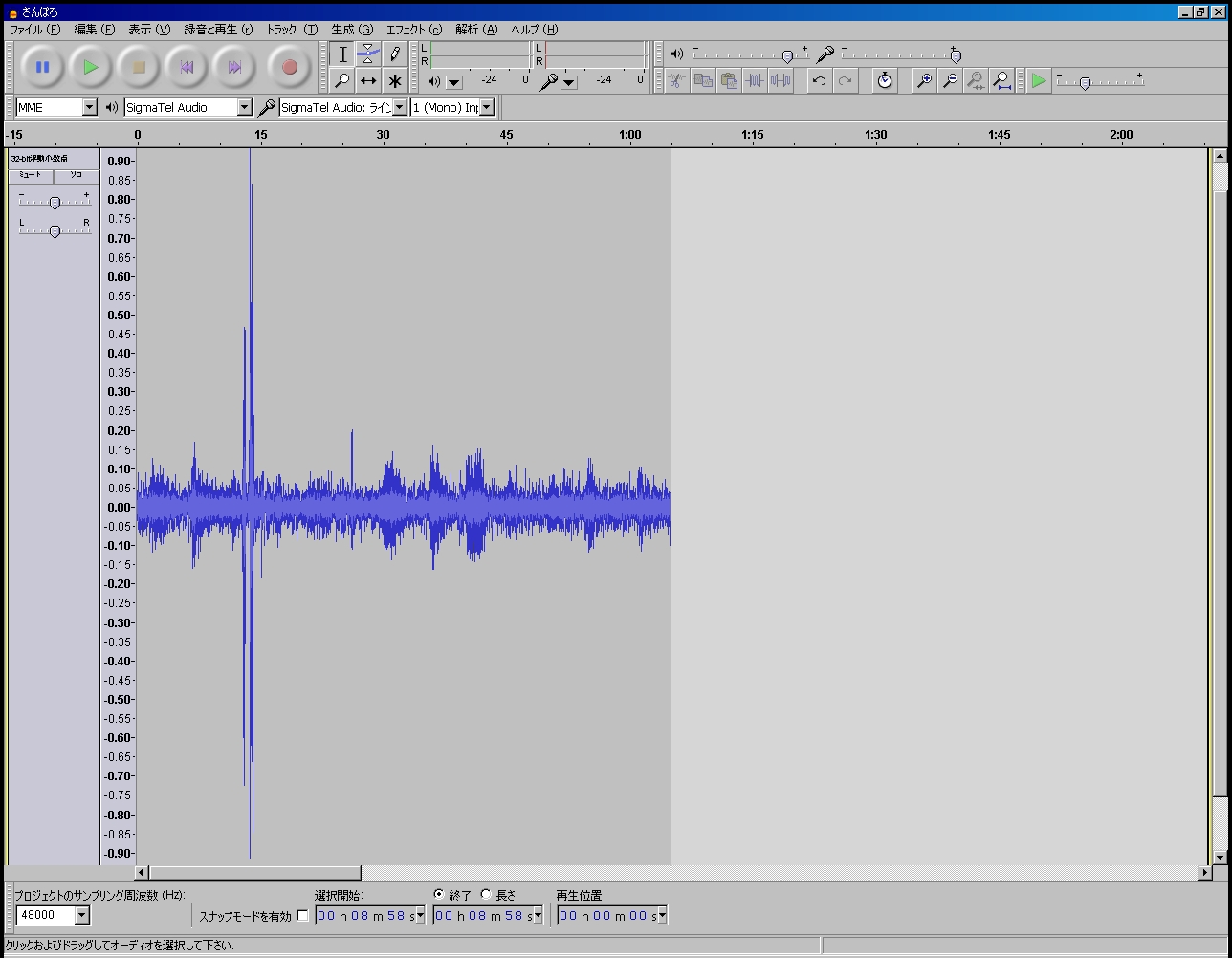

!ベースの音量とピークの音量が違いすぎる場合はノーマライズで上手く音が大きくならない場合があります。

そんな時はピークの部分のボリュームを下げ、ノーマライズをかけ直すと良いです。

中途半端ですが、長くなりそうなので複数回に分けて記事にしようと思います。

次回は実際にノイズ切りやってみます。

それではっ

- 2011/07/14(木) 01:15:40|

- 雑記

-

| トラックバック:0

-

| コメント:0